الحوار المتمدن

- موبايل

الموقع

الرئيسي

بيروتُ الحُلُم، والحقيقة..

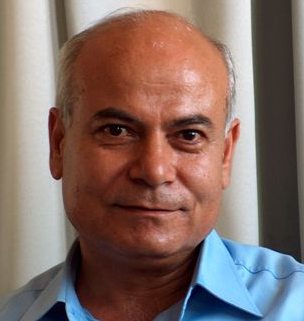

ضيا اسكندر

2020 / 4 / 13سيرة ذاتية

كان ذلك في عام 1972. ولم أكن قد تجاوزت الخامسة عشر من عمري. وكأغلب الفتيان في مرحلة المراهقة، كنت أعشق المغامرات والمجازفة بالألعاب البهلوانية التي غالباً ما يكتنفها الخطر. والاهتمام بتنمية العضلات واقتناء السكاكين والتباهي بقدرتها على تمزيق الخصم، والاشتباك مع أقراني بالمصارعة والملاكمة دون أيّ احتساب لما تؤول إليها النتائج. إلى أن خطرت على بالي فكرة الهجرة والسفر إلى خارج البلاد. وكانت لبنان أكثر البلدان وجهةً للحالمين بالانتقال إلى حيث الحرية الفردية والجنسية والعمل والانعتاق من سلطة الأب والمجتمع.

اقترحتُ على وليف الصبا صديقي (ابراهيم شقيعة) فكرة السفر إلى لبنان. وقمتُ بتزيين رحلتنا بالحديث عن متعة الكشف والمفاجآت المثيرة التي سنحظى بها.. فوافق سريعاً. وبدأنا التخطيط والتحضيرات اللازمة لتلك الرحلة. فقد استخرج كل منا بطاقة شخصية، واتفقنا على جمْع ما تيسَّر من أموال لتنفيذ الخطة. وحيث أن «الخرجية» التي كنت أتقاضاها من أمّي كانت هزيلة. وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليّ بهذا الصدد. فقد تكفّل صديقي ابراهيم بتأمين نفقات السفر. وقرّر الاستيلاء على القسط المدرسي الذي كان يتوجّب عليه تسديده إلى إدارة مدرسة "الأرض المقدّسة" الخاصة. وكان المبلغ بقيمة (500) ليرة. بالإضافة إلى سرقة خاتم أخيه الذهبي والذي باعه بقيمة (75) ليرة. أما المبلغ الذي تمكّنتُ من جمعه خلال أكثر من شهر، فلم يتعدّى عشرة ليرات.

شهرٌ فقط كان قد مضى على بداية الفصل الدراسي عندما عزمنا على السفر. وكنّا معاً في الصف التاسع (شهادة الكفاءة). وبدأتُ أسعى بالبحث عن سبب منطقي يجعلني أُقدِمُ على خطوة السفر. وطفِقتُ باستفزاز أهلي يومياً؛ أتذمّر من كل شيء، من سوء نوعية الطعام، من الفقر، من الكبت والحرمان.. وما إلى ذلك. عسى أن أتلقّى التوبيخ فأغضب وأصرّح لهم بأن هذه العيشة لم أعد بقادرٍ على تحمّلها، وأنني سأسافر بحثاً عن فرصتي في هذه الدنيا. ولكن لسبب غير معروف، وخلافاً للمألوف، كان أهلي يطيّبون خاطري بالكلمات الرقيقة الحنونة؛ بأن ظرفهم ليس من صنعهم. وأن حالهم كحال أغلبية العائلات الفقيرة في اللاذقية. وكانوا يستوعبون سخطي وعباراتي الاستفزازية لهم. وكأنهم أُخْبِروا بالحاسّة السادسة بأنني عازمٌ على الهجرة والسفر. وهذا ما زاد في عذابي. إذ لا يُعقل أن أفصح عن عزمي على السفر دون أن يكون ثمّة داعٍ مقنعِ وسببٍ قويّ.

وفي أحد الأيام وبعد إلحاحٍ متكرّر من صديقي ابراهيم الذي كان جاهزاً للسفر. قلتُ لأمّي وأنا في حالة من الارتباك: «يامو، أنا سأترك المدرسة وسوف أذهب إلى لبنان من أجل الشغل». وكأن صاعقة هبطت عليها. ثبّتت نحوي عينيها المترجرجتَين بالدموع وقالت بصوتٍ مخنوق: «يا حبيبي سوف تقضي عليّ بسفرتك! أتوسّل إليك يا ابني لا تلوّعني. حرام عليك ترك بيتك وأهلك وأخوتك وتجعلنا نتمرمر عليك. برضاي عليك يا ابني اقلعْ عن هذه الفكرة ولا تدعْني أغضب عليك!». كدتُ أتمزّق حسرةً على أمي التي هي نقطة ضعفي الرئيسة في الحياة. فهي تحبّني وتدلّلني وتخصّني بمعاملة عن باقي أخوتي. لكنني مصمّمٌ على خطوتي ولن أتراجع عنها أياً كانت الصعاب.

وبدأت الأحلام والتخيّلات تتوارد كالسيل المنهمر؛ طريقة السفر، اللباس، المصاري، ماذا ينتظرنا من مشاكل.. وغيرها من استيضاحات ومشاورات مع صبيان الحيّ. ولسذاجتي وصديقي ابراهيم، فقد قام كلٌّ منا بنتف لحيته وشاربيه اللذَين كانا بالكاد قد بدآ بالظهور. لقناعتنا أننا قد نمرّ بظروفٍ قاسية لن نتمكن خلالها حتى من حلاقة ذقننا.

جهّزتُ حقيبتي الصغيرة ووضعتُ فيها بيجاما وثياب داخلية ومنشفة وصابونة وشحّاطة. ولم أنسَ الخنجر مع غُمده الجلدي المرصّع بأزرارٍ معدنية على أطرافه، بالإضافة إلى «البوكس» النحاسي والذي كنت أحمله بين الحين والآخر للدفاع عن النفس.

وفي صبيحة يومٍ خريفي، توجّهت وصديقي إلى ساحة الشيخضاهر حيث كراج السفر إلى بيروت.

كان بحوزتنا معاً ما يقارب الـ (585) ليرة. ركبنا السيارة مع ثلاثة مسافرين آخرين، وقمنا بدفع الأجرة مُسبقاً إلى السائق (34) ليرة عن كِلَينا، وقد حرقنا كل مراكبنا منتظرين بفارغ الصبر تجاوزنا الحدود السورية لمعانقة ملحمة اللقاء.

عند الظهيرة وصلنا إلى مدينة طرابلس. نزل الركاب الثلاثة وبقينا نحن الاثنين. التفت السائق إلينا مبتسماً وقال:

- هل تزوران لبنان لأول مرة؟

أجبنا بصوتٍ واحد: نعم!.

قال لنا بلهجة إغراءٍ ماكرة:

- لبنان جميلة جداً، وأقترح عليكم البقاء في طرابلس عدة أيام، لتتعرّفوا على هذه المدينة الرائعة.

شعرتُ بداخلي بانهمار موجة من اليأس، فأجبته معترضاً:

- لكنا نودُّ التوجه إلى بيروت!

أجاب بنبرةٍ تربوية مستعيناً بعذرٍ كاذب:

- إذا واصلنا السفر لن نصل قبل حلول الظلام. لذلك عليكم النزول والبحث عن فندق.. هيّا يا أبنائي هيّا..

رَنَوْتُ إلى وجه ابراهيم مستفتياً، كان منكَّس المعنويات. وأومأ برأسه موافقاً باستسلام.

حمل كلٌّ منّا حقيبته وترجّلنا من السيارة كالمطرودَين. وقد شعرنا بأن خازوقاً مُبشّماً قد دُقَّ في أسفلنا. فنحن دفعنا الأجرة إلى بيروت، وها هو السائق اللعين يختصر المسافة دون أن يعوّض لنا شيئاً. وكان عليه أن يعيد إلينا (10) ليرات التي أكلها علينا، إلاّ أنه استغلَّ قلّة خبرتنا وحداثة سنّنا.

وقفنا على الرصيف لحظات نراقب بانبهار شارات المرور التي نراها لأول مرة في حياتنا. وعرفنا أن اللون الأحمر يعني وقوف السيارات والسماح للمشاة بالعبور. اجتزنا الشارع المكتظّ بالسيارات مختلفة الموديلات والألوان ونحن في حالة من الذهول. وتذكّرنا قول السائق أنه علينا البحث عن فندق. وطفِقْنا نقرأ الآرمات على جانبي الطريق إلى أن وقع بصرنا على فندق (نزل المنظر الجميل). صعدنا الدرج إلى مكتب الاستقبال وحجزنا غرفة بسريرين. وكانت أجرة المبيت عن الليلة الواحدة ليرتين لكلٍّ منا.

وضعنا الحقيبتين في الغرفة وهبطنا إلى الشارع للتعرّف على هذه المدينة. وسارعنا إلى شراء سندويشتي فلافل لنُسكِتَ بهما جوعنا الذي بالغ في إلحاحه.

كنّا في تلك الأثناء من العمر مغرمين جداً بالأفلام الهندية. لفت انتباهنا إحدى الصالات السينمائية تعرض فيلماً لشامي كابور بعنوان «أنداز» حضرنا الفيلم وعدنا إلى الفندق للمبيت.

صباح اليوم التالي وبعد تناول سندويشتَي لبنة مع الشاي، بدأنا نتجوّل متوجّسين في الشوارع القريبة من الفندق. نمشي بالشارع إلى نهايته ونعود من حيث انطلقنا، ونحن نقرأ الإعلانات وأسماء المحلات كعلامات مميزة حتى لا نضيع عن الفندق ونضطر إلى سؤال المارّة عن موقعنا.

قريبةً من الفندق كانت حديقة صغيرة لكنها بديعة التكوين. لفت انتباهي فيها مقاعدها الخشبية المريحة والأنيقة وجمال صناعتها. وممرّاتها المرصوفة بالأحجار الرمادية المتناسقة، وأشجارها الوارفة الظلال. كنا نرتاح فيها عندما نشعر بالتعب من جرّاء المشي المتواصل. وغالباً ما كنا نلتهم السندويشات في هذه الحديقة ونتشارك معاً بتدخين السيجارة الواحدة.

مساء اليوم التالي وكنا جالسَين في الحديقة صامِتَين. وأمارات الحيرة والندم تأكل وجهي وأنا أُعِدُّ نفسي لاقتراحٍ سوف أقدّمه لصديقي.. مرّت لحظات خلْتها دهراً وأنا أرتّبُ في داخلي العبارات المُفحِمة لتصلَ إليه، دون أن يكون لديه أيّ قدرة على الاعتراض. تنحنحتُ معدّلاً جلستي وقلت له بنبرةٍ هادئة أقرب إلى الرجاء:

- ابراهيم، لا أدري إن كان خيارنا صائباً بهذه المغامرة المجنونة. كلانا في المدرسة في مرحلة الشهادة الإعدادية. وما زالت خبرتنا في الحياة ضعيفة. وقد يستغلّنا في هذه البلاد الطمّاعون والمجرمون.. لذا أرى أنه علينا التفكير بالعودة إلى سورية، إلى أهلنا الذين سبّبنا لهم الألم والدموع من جرّاء خطتنا الشيطانية هذه. ثم إن..

فما كان منه إلاّ أن قاطعني بحدّة، هاتفاً بصوتٍ زاجرٍ وكأنه سمع أكثر الاقتراحات تفاهةً على الإطلاق:

- ضيا! إيّاك ثم إيّاك العودة إلى هذه النغمة مرةً أخرى! ما فعلناه، قد فعلناه. ولا رجعة إلى سورية أبداً. رجاءً اِنْسَ شيئاً اسمه سورية!

أطرقتُ في الأرض كطفلٍ ضُبِطَ بالذنب المشهود. والتزمتُ الصمت.

شعر صديقي بالصدمة التي تلقّيتها من عباراته القاسية، فما كان منه لمراضاتي إلا واقترح عليّ أن نأكل سندويشتَي فرّوج من مطعم (علي بابا) الذي كنت بسببه أزدرد لعابي كلما مررنا بجانبه. وخاصةً ذلك التمثال الخشبي الأبيض بقبّعته وحزامه الحمراوين الرابض أمام المطعم، والذي يشير بسبّابته وإبهامه داعياً المارّة إلى الدخول. كان يحفّز غريزة الجوع لديّ، متمنّياً في سرّي أن يلبّي صديقي من تلقاء نفسه دعوة التمثال، ويدعوني لتناول وجبة شهية في ذلك المطعم القريب من الحديقة. والتي غالباً ما كانت الروائح المنبعثة من جوفه، تثير فينا الرغبة في الاستجابة إلى نداء المعدة المتلهّفة تاريخياً للّحوم، بسبب حرماننا منها نتيجة الفقر المدقع الذي كنّا نتخبّط فيه. ولم يكن يتجرّأ أيٌّ منا على الإفصاح عن تلك الرغبة الدفينة. بل كنا ننظر إلى الجهة المقابلة كلما مررنا من جانب ذلك المطعم. تقتيراً منّا بالمصروف بانتظار ما يخبّئه لنا المستقبل. وطبعاً كون صديقي هو صاحب المال، فقد كان هو المقرر ماذا نأكل وماذا نشرب..

في صبيحة اليوم الثالث قرّرنا السفر إلى بيروت. كنا قد حملنا معنا نصيحة من الأصدقاء قبل سفرنا بأنه إذا ما صادفتنا عقبة ما، فإنه ينبغي علينا أن نسأل رجل البوليس وليس آخر. فهو مصدر ثقة ولا بدّ من أن ينطق بالحقيقة. سألنا رجل البوليس عن موقع كراج السفر إلى بيروت. وركبنا الأوتوبيس البَهيّ بمقاعده الوثيرة الذي لم يسبق أن رأينا مثيلاً له في سورية. وكانت أجرة الراكب (5) ليرات.

لدى وصولنا إلى بيروت. توجّهنا إلى فندق متواضع قريب من ساحة البرج. كانت أجرة المبيت للشخص الواحد (3) ليرات. أودعنا الحقيبتين في الغرفة وانطلقنا للتجوال في الشوارع القريبة من الساحة، كما هو الحال لدى مكوثنا في طرابلس.

بيروت أجمل من طرابلس بما لا يُقاس. من حيث أبنيتها الشاهقة، وشوارعها الفسيحة، ومحلاتها ومقاهيها.. والأهمّ، صباياها الحسناوات بلباسهنّ العصري الفاتن. استرعى انتباهي في حديقة ساحة البرج، الساعة الأرضية الكبيرة الجميلة المتوضّعة على طرفها الغربي. حيث عقاربها من الخشب وأرقامها من الزهور بألوانها الزاهية. ولما كان صديقي قد اصطحب معه كاميرا (أبيض وأسود) وكان ثمنها (5) ليرات، فقد شرعنا بالتقاط الصور التذكارية.

فجأةً يقترب منا مصوّر يحمل كاميرا حديثة، واقترح علينا أن يلتقط لنا مجموعة من الصور قرب تمثال الشهداء الشهير الذي يتوسّط الساحة. قائلاً لنا بأنه سيصوّرنا مجاناً. وانهمك يلتقط لنا عشرات الصور، وأعطانا بطاقة تشير إلى عنوان الاستديو القريب من الساحة. على أن يمنحنا الصور في اليوم التالي. ثم طلب منا مبلغاً هزيلاً بما يعادل نصف قيمة التكلفة كما ادّعى. ولدى الاستيضاح كم يريد؟ أجاب (10) ليرات فقط. وبدأ يُرينا نماذج من صورٍ لسوّاحٍ كان قد صوّرهم سابقاً. ولدى مقارنتنا بين صور الكاميرا التي بحوزتنا مع صوره، لاحظنا الفارق الكبير لصالح المصور. دفعنا له ما طلب وتلاشت فرحتنا بعد أن كنّا نأمل بالصور المجّانية.

في اليوم التالي توجّهنا إلى الاستديو لاستلام الصور. فوجئنا بأنه يتوجّب علينا دفع مبلغٍ مماثل لما دفعناه في الساحة!. وبدأ يُرينا نيجاتيف الصور كم هي جميلة!

شعرنا بأن خازوقاً مبشّماً آخر قد دّقَّ في أسفلنا. فها هو المصور بعد السائق يحتال علينا ويستغلّ طيشنا وجهلنا. قلنا له سنعود بعد ساعة لجلب النقود. ولم يرَ وجهَينا بعد ذلك.

بدأت ميزانيتنا بالتقهقر. وبدأنا نفكّر بطريقة لترميم هذا العجز. ولكن، هل هناك طريقة سوى اللجوء إلى العمل؟. طفِقنا نجول بشوارع بيروت على المحلات نسألهم فيما إذا كانوا بحاجة إلى عمّال. وأنا في قرارة نفسي أبتهل متضرّعاً ألاّ يقبل بنا أحد من أجل العودة إلى سورية. وكان الجواب دائماً: «لا نريد عمالاً سوريين» فقد كانوا يعرفوننا من لهجتنا.

في اليوم الثالث لإقامتنا في بيروت وعند أول الليل، كنا نجلس في صالة الاستقبال حزانى من خيبة آمالنا في الحصول على فرصة عمل. وإذ بأحد الشبّان يناهز الثلاثين من العمر يقترب منا محيّياً ويجلس إلى جانبنا. وبادر بالسؤال والبسمة على وجهه:

- شو، الشباب من وين؟

- من سورية.

- شو بتشغلو شباب؟

- والله ولا شي.. عم ندوّر على شغل.

- هه، شو رأيكن تشتغلو معي؟ أنا مندوب مجلّة «الصياد» ومجلّة «الشبكة» إذا بتحبّو تشتغلو وبراتب جيد، أنا مستعد أمّنلكن شغل فوراً. بكرا أنا مسافر على ليبيا، وإذا بتحبّو تسافرو معي، فعلى الرحب والسعة.. شو رأيكن؟

- طيب منفكّر ومنردّلك خبر بكرا الصبح.

- اسمعو منّي لا تضيّعو هالفرصة شباب هه.. بالله أنا ارتحتلّكن وحابب أخدمكن.

- خلص رح نفكر.. وشكراً كتير على مساعدتك.. تصبح على خير.

ولجْنا غرفتنا وقد استولت علينا مشاعر الجزع والاضطراب. واعتبرتُ هذا العرض فرصة لإقناع ابراهيم بالعودة سريعاً إلى سورية فبادرته قائلاً بصوتٍ مرتعش متوتّر:

- ابراهيم! ما رأيك بهذا العرض؟ واضح تماماً أن هذا الرجل نصّاب كبير، وقد يكون أحد رجال المافيا الذين يتاجرون بالصبيان. كيف له أن يقترح علينا السفر إلى ليبيا دون سابق معرفة بنا. هل يُعقل أن تكون خدمته لنا مجانية؟! من المؤكد أنه سوف يأخذنا إلى مكانٍ ما، ويتصرّف بنا مع عصابته كما يحلو لهم. اسمع مني ودعْنا نرحل عند الفجر لننجو بأنفسنا!

ويبدو أن حديثي مع صديقي أثار مخاوفه وأقنعه بالمخاطر التي تنتظر بقاءنا في بيروت؛ إذ لا عمل، ولا أمل، والنقود على وشك النفاد.. بالإضافة إلى الحدث الأخير الذي كان بمثابة الضربة القاضية.

نظر إلى اللاشيء ساهماً، وأنا أرقب بقلق ولهفة وقع كلماتي في نفسه، وقال بنبرةٍ حازمة ولكنها مهيبة:

- غداً عند الفجر، إلى سورية.

لم نرقد ليلتها ولا ثانية ونحن ننتظر انبلاج الفجر.

تسلّلنا بهدوء اللصوص وحذرهم، ودفعنا الأجرة لعامل الاستقبال بعد أن أيقظناه، وانطلقنا كالسهام إلى الخارج بحثاً عن أول سيارة تقلّنا إلى اللاذقية.

لم نظفر ولا بسيارة في ذلك الوقت المبكّر سوى إلى طرابلس. وافقنا مغتبطين. المهم ألاّ نلتقي مع ذلك النصّاب، الذي كان بمثابة الفزّاعة أذكره بأحاديثي كلما أُتيحت لي الفرصة، خشية عدول صديقي عن فكرة القبول بالعودة إلى سورية.

وصلنا إلى طرابلس ظهراً. وعيوننا إلى سيارة تقلّنا إلى مقصدنا. لم نعثر ولا على سيارة. فالسفر إلى اللاذقية فقط صباحاً. عدنا مرةً أخرى إلى فندق (نزل المنظر الجميل) لنقضي ليلتنا الأخيرة فيه. وأخذنا ننفق بسخاء ما لدينا من نقود ونحن في أوج السعادة. مع الحرص على أن يبقى معنا أجرة العودة فقط.

لدى وصولي إلى بيت أهلي باللاذقية، كنت مستعدّاً لأيّ عقاب. كانت دموع الفرح تنهمر بغزارة من عيني أمّي التي هرعت لاحتضاني. بينما اكتفى أبي بأن كوّر قبضته وبدأ يضربني ويشتمني وهو يكزُّ على أسنانه غَيظاً وغَضَباً. لاعناً الساعة التي وُلِدتُ فيها..

|

|

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

.. مقتل شخص وجرح آخرين جراء قصف استهدف موقعا لقوات الحشد الشعبي

.. فايز الدويري: الهجوم رسالة إسرائيلية أنها تستطيع الوصول إلى

.. عبوة ناسفة تباغت آلية للاحتلال في مخيم نور شمس

.. صحيفة لوموند: نتيجة التصويت بمجلس الأمن تعكس حجم الدعم لإقام

.. جزر المالديف تمنع دخول الإسرائيليين احتجاجًا على العدوان على