الحوار المتمدن

- موبايل

الموقع

الرئيسي

طفولة غير سعيدة

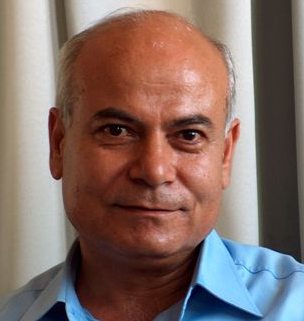

ضيا اسكندر

2020 / 10 / 2كتابات ساخرة

عندما حان موعد دخولي المدرسة عام 1963، كان والدي ينتظر هذا التاريخ بفارغ الصبر. فقد سارع إلى تأمين كافة اللوازم الدراسية قُبَيل افتتاح المدرسة بأسبوع، وتوّجها بأن اشترى لي حقيبة تستوعب كل دفاتري وكتبي وتكفيني إلى نهاية المرحلة الابتدائية.

لدى وصوله إلى البيت هاشّاً باشّاً. نظر صوبي بابتسامة نادرة قائلاً بنبرة حماسية:

- اشتريتُ لك كل ما تحتاجه للدراسة. وها هي الحقيبة تضع فيها كتبك، انظرْ! ولها قفل يحصّنك من سرقة محتوياتها من قبل ضعاف النفوس من زملائك.

وضع الحقيبة السوداء في الرَّدْهة على كرسي قش، وإلى جانبها الدفاتر والكتب والأقلام ودخل إلى المطبخ. حدّقتُ بالحقيبة باضطرابٍ محموم وقلبي يخفق فغصصتُ. وكأن سُمَّ القلق قد انسكب في نفسي. فهي تعادل حجمي تقريباً. توقّفتُ مأخوذاً لحظة، لحظات، هل ما أراه حقيقي؟!

دخلت مسرعاً إلى الغرفة حيث والدتي تقوم بطيّ الملابس وترتيبها تمهيداً لاحتوائها في الخزانة ذات الدرفتين. تساعدها أختي التي تكبرني بعامين والتي لم تدخل المدرسة لتقوم برعايتي وأخوتي الصغار في غياب أمي وأبي أثناء وجودهما في الدوام. فقد كان والدي يعمل في معمل الأخشاب وأمي في الريجي. وقفتُ والدموع تكاد تطفر من عينيّ اللتين توحيان بحلول كارثة، وهتفتُ بصوتٍ مستجيرٍ خفيضٍ متحاشياً أن يسمعني والدي:

- يامو، اشترى لي أبي حقيبة ضخمة والله العظيم أكبر مني ومن هذه الخزانة! يا ألله ما هذه النِّقمة؟! كيف سأذهب بها إلى المدرسة؟ وحقّ القرآن كل زملائي سيضحكون عليّ!

نهضت أمي وقد ارتسم الاهتمام على وجهها وهي تغمغم واتجهت إلى الرَّدْهة حيث الحقيبة. وقفت لحظات تعاينها وجفناها يرفّان دهشةً؛ لمستها، قلّبتها، فتحت سحّابها ثم أغلقته وهي تتمتم:

- غير معقول! لا حول ولا قوة إلا بالله.

وإذ بوالدي يخرج من المطبخ يمسح فمه من آثار الماء الذي شربه لتوّه. قالت له أمي بشجاعة انتحارية:

- ما هذه الحقيبة؟ ألم تجد أكبر منها؟ كيف سيحملها الولد وهو بهذه السنّ؟ ألم يخطر على بالك شراء حقيبة أصغر تناسب عمره؟!

ولما كان والدي شديد المراس والاعتداد بذاته، لا يقبل النقد ولا الجدل ولا يعترف إلّا بصوابية رأيه. ردَّ عليها برعونة وعيناه تقدح شرراً من جرّاء السخرية التي استشعرها من سؤال أمي، وأشار بيده إلى الكرسي وما تحمله والتي باتت قضية الساعة:

- ولك يا بنت الناس أنا فاضي كل سنة أشتري له حقيبة جديدة؟ شو شايفتيني قاعد على بنك؟ هذه الحقيبة تكفيه إذا أحسن استخدامها سنوات وسنوات.. شوفي جلدها من أحسن الأنواع. وفيها عدة جيبات تتسع لكل ما يحتاجه للدراسة بما فيها السندويشة..

بُهِتت أمّي وصرخ الذهول في عينيها. فأجابت وهي تضبط انفعالاتها، وقد خبت نبرتها خشية عواقب غضب أبي القاسي والسريع:

- يعني لو كانت أصغر قليلاً أما كان أفضل؟

حدجها زاجراً بنظرة تحذيرية صارمة وصاح:

- والله هذا الذي طلع معي.. خلّصينا بقى من هذه السيرة. العمى صحيح!

ودخل الغرفة وهو يبربر.

هزَّت أمّي منكبيها مستسلمةً دون أن تنبس. ﻭﻨﻔﺭﺕ ﺭﺍﺠﻌﺔ كالهاربة لاستئناف عملها في الغرفة التي نستأجرها بمفردها مع مطبخ ومرحاض.

لم أتجرّأ على الاعتراض أو التعبير في هذا المعمعان عمّا يعتمل في قلبي من قهر لا قولاً ولا فعلاً. فقد عوّدنا والدي على نمط من التربية أساسها الطاعة العمياء دون إبداء أيّ حالة تذمّر أو تأفّف. وكانت طريقته الوحيدة في نهرنا هي تسديده نحو المخطئ نظرة ثابتة وقد ضيّقَ ما بين حاجبيه فتنخلع قلوبنا رهبةً. وكانت كافية لردعنا. ولم يكن مضطرّاً لاستخدام العنف الجسدي معنا إلا في حالات استثنائية.

وقفت متأمّلاً الحقيبة وقد انداحت دموعي بصمت. محاولاً الاقتناع بأنني أعاني كابوساً ثقيلاً سيزول قريباً. ولكن هيهات! فها هي الحقيبة بمنظرها القميء تتفرّس بي بوحشيّة متوعّدةً بأنها ستذيقني أشدّ حالات العذاب.

لحظات وتخرج أختي الكبرى وتقف قريبةً مني. ألقت نظرة سريعة على الحقيبة ووضعت راحتها على كتفي مخفّفةً، وقالت بحنوٍّ وبصوتٍ أقرب إلى الهمس. إذ يتعذّر علينا جميعاً أن نتحدث بصوتٍ مسموع:

- والله حلوة هذه الحقيبة يا أخي. صحيح كبيرة، لكنك ستعتاد عليها مع مرور الأيام..

أجبتُ موشْوِشاً بنبرة أقرب إلى البكاء:

- والقرآن يا أختي إنها تخجّل. سأكون مسخرة قدّام كل الطلاب. انظري ما أكبرها!

قالت وعلى وجهها تحوم ابتسامة يائسة:

- ماذا بيدنا يا أخي. أنت تعرف والدك، لن يتراجع ويستبدلها بأخرى أصغر.

أيّ مرثية قادرة أن تحمل لقلبي العزاء، أن تجعلني أتقبّل هذه الورطة؟ بصقتُ، تلفّحتُ بالسكينة والشعور العميق بالذلّ. ضربتُ قدمي بالأرض محتجّاً وخرجتُ إلى الحارة عسى ولعلّ تتغيّر حالتي النفسية.

سبعة أيام وأنا مهموم؛ فكلّما وقع بصري على الحقيبة ينهشني التوتر، وتنتابني مشاعر شتى من الكره والنرفزة والتمنّي لو تحصل معجزة ما، قوة خارقة تحرقها وتزيلها من الوجود. إلى أن جاء موعد التحاقي بالمدرسة. ففي صبيحة ذلك اليوم، أيقظتني أمّي باكراً قبل ذهابها إلى عملها في الريجي، فقد كان دوامها دائماً خلال الوردية الصباحية. وعملت لي سندويشة زيت وملح ولفّتها جيداً بعدة طبقات من الورق. وأوصتني أن أتناولها عندما أجوع في المدرسة. عاونتني بغسل وجهي وتسريح شعري. وكلّفت أختي بالإشراف على لباسي وتهيئتي للذهاب إلى المدرسة التي لم تكن تبعد عن بيتنا سوى مئات الأمتار. ما أعفى أهلي من مرافقتي في هذا اليوم الأول العصيب. قبّلت أمّي خدّي وهي تودّعني متمنّيةً لي التوفيق.

من سوء حظّي أن مناوبة والدي في المعمل هذا الأسبوع كانت بعد الظهر (تتغير ورديّته كل أسبوع؛ مرة صباحاً والأخرى بعد الظهر). وهذا يعني أنه سيراقب تعاملي مع الحقيبة التي يعرف مقتي الشديد لها. وبالتالي لا أستطيع الذهاب إلى المدرسة إلاّ والحقيبة معي.

كان عليّ أن أستوعب صدمة لا طاقة لي بها. فوطّنتُ نفسي على القبول بالأمر الواقع. وضعتُ كتبي ودفاتري وأقلامي في الحقيبة لاعناً في سرّي كل شيء؛ الحقيبة والمدرسة والعلم.. وغادرتُ البيت وأنا أقطر كآبةً ورفضاً. أنقّلُ الحقيبة الثقيلة بين يديّ اللتين سرعان ما شعرتا بالتعب.

لدى مراقبتي الطلاب وهم يتوجّهون إلى المدرسة، لاحظتُ أن أغلبهم مبتسمون يمازحون بعضهم ويلهون. لا يحملون معهم سوى دفتراً وقلماً وعلى الأكثر كتاباً إضافياً. إذ أنه من المعروف أن الأيام الأولى من الفصل الدراسي غالباً ما تكون مخصصة لتنظيم التلاميذ في صفوفهم وإعطاء التوجيهات والإرشادات لهم.. والوحيد ربما الذي كان يحمل حقيبة مع كافة كتب الصف الأول، هو أنا! ما زاد في غيظي واحتقاني وغُربتي.

لدى وصولي إلى المدرسة داخلني شيء من الرهبة؛ فهذه أول مرّة في حياتي تطأ قدماي عتبتها. عندما دخلتُ الصفَّ بعد إرشاد الموجّه لي وهو ينظر إلى حقيبتي باستغراب، حاولتُ أن أكون متماسكاً، لكنني تضرّجت خجلاً، وتمنّيت لو أن الأرض تنشقُّ وتبتلعني.

جلستُ مرتبكاً على أول مقعدٍ صادفته وقد خارت قواي تماماً. وسط نظرات الطلاب الباسمة بمكر، وهمساتهم المتشفّية وهم ينظرون صوبي. أطرقتُ بالأرض كصبيٍّ معاقب وأنا أشتعل بالغضب والدّونية. حاولتُ إخفاء الحقيبة في درج المقعد، إلّا أنه أبى على استيعابها. فأنزلتها مرتبكاً إلى الأرض عند قدمَيّ.

قال لي الزميل الذي يجلس بجانبي متهكّماً وابتسامة ممزوجة بالغرابة تعلو مُحيّاه:

- ما هذه الحقيبة؟! إنها تتسع لكل دفاتر وكتب الصف!

نظرتُ إليه بازدراء وأجبته زاجراً:

- ما دخلك..

زمَّ شفتيه بامتعاض راسماً إشارة استخفاف من طرف فمه وسكت.

بعد انتهاء دوامي المدرسي عدتُ إلى البيت. وضعتُ الحقيبة الكارثة على الكرسي وبدأتُ بخلع ملابسي. ولم يكن والدي قد حان موعد ذهابه إلى العمل فسألني بعبوس:

- شو؟ كيف كانت المدرسة معك اليوم؟

أجبتُ بصوتٍ ضعيفٍ مرتعش والإهانة لمّا تتبخّر من رأسي بعد، وأنا أتذكّر ما جرى معي خلال اليوم الأول، ومن دون أن أنظر إليه:

- منيحة..

ويبدو أنه شعر بكمّية الحزن الهائلة التي تتبدّى على سحنتي فقال مواسياً بإشفاقٍ صادق:

- يالله ولك ابني، معك معك ستتعوّد على جوّ المدرسة وعلى الحقيبة.. إذا جوعان فُت على المطبخ كُلْ. عملت لنا أختك مفرّكة بطاطا.

- لست جائعاً، أكلت سندويشتي بالفرصة.

وهكذا استمر الأسبوع الأول وأنا أتحرّق شوقاً لقدوم الأسبوع الثاني لينقلب دوام والدي إلى الفترة الصباحية فأهتبل الفرصة وأتحرّر من الحقيبة.

ويأتي يوم السبت، نهضتُ مغتبطاً مشرقاً لبستُ ثيابي وأنا أدندن أغنية للمطرب فهد بلّان الذي كنت أعبده. وحملتُ دفتراً وكتاباً ووضعتُ القلم والممحاة والمبراة في جيبي وأنا أنظر باحتقار إلى الحقيبة، وتوجّهتُ بدونها إلى المدرسة مسروراً. وقد غزتني فرحة راقصة سمت بي إلى أرفع سماوات السعادة.

|

|

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

.. كل يوم - الناقد الفني طارق الشناوي يحلل مسلسلات ونجوم رمضان

.. كل يوم - طارق الشناوي: أحمد مكي من أكثر الممثلين ثقافة ونجاح

.. كل يوم - الناقد طارق الشناوي لـ خالد أبو بكر: مسلسل إمبراطور

.. كل يوم - الناقد طارق الشناوي: أحمد العوضي كان داخل تحدي وأثب

.. كل يوم - الناقد طارق الشناوي : جودر مسلسل عجبني جدًا وكنت بق