الحوار المتمدن

- موبايل

الموقع

الرئيسي

آه يا بيروشْكا!

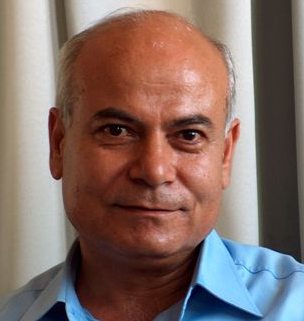

ضيا اسكندر

2021 / 5 / 14سيرة ذاتية

في ذروة الصراع الضاري بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطة السورية عام 1980 كنت أخدم عسكريتي في «سرايا الدفاع». ومن المعروف أن هذا الفصيل من الجيش السوري، كان يقع عليه عبء الدفاع عن النظام وحمايته كمهمّة رئيسية. وبالتالي فإن حالات الاستنفار شبه دائمة في صفوفه. الإجازات نادرة. المبيت خارج الثكنة في الأحوال العادية – وما أقلّها – بمعدل 50%. وأغلب الأيام – وما أكثرها - يقضيها الجنود والضباط في ثكناتهم. لذلك، فإن مغادرة الثكنة والذهاب إلى دمشق للتجوّل في أسواقها وأحيائها القديمة، كانت بالنسبة لي بمثابة العيد الحقيقي.

وفي عصر أحد الأيام، وبعد انقضاء حالة استنفارٍ طويل. تحمّمتُ وارتديتُ ثيابي المدنية وتوجَّهتُ إلى قلب العاصمة دمشق. لأروي ظمأي من الحرمان متعدد الأصناف.

وبينما كنت واقفاً أقرأ عناوين الصحف في مكتبة قريبة من مقهى الهاڤانا، وإذ بصبية حسناء ممشوقة القوام تعبر من جانبي. شعرتُ فجأةً بنقاء الهواء والمكان. وتملّكني شعورٌ غريبٌ كالسحر. وكالمخبول هرعتُ نحوها أتأمّلها كمن يقيّم لوحة فنية؛ يا إلهي! ما هذه؟ إنها أميرة من أساطير الماضي. جمالها من النوع الذي يجعلك تغمض عينيك وتحلم. فهي شقراء، شعرها سابل، ترتدي بلوزة «حفر» سماوية اللون كعينيها، وتنّورة طويلة إلى منتصف الساقين البيضاويين عامرة بألوان الفراشات. وتنتعل صندلاً جلدياً قهوائيَّ اللون. وقد علّقت جزداناً على كتفها بلون حذائها.

وأنا أمشي بمحاذاتها، كانت تبدّل وضعية الجزدان من كتفٍ إلى آخر رافعةً أحد ذراعيها، فتظهر غابتان سوداوان صغيرتان من تحت إبطيها، تلهب مشاعر الإثارة للناظر الولْهان كحالتي. ويبدو أن الصبية لاحظتْ بحسّها الأنثوي اللمّاح، أن ثمَّة معجباً يلاحقها. التفتت صوبي عدّة مرّات. ثمَّ أهدتني ابتسامة وديعة، قادرة على جعل القلب يخفق راقصاً بشدّة. وتابعتْ سيرَها متّجهةً نحو بوّابة الصالحية. اعتبرتُ أن هذه البسمة وهذه الفرصة، قد لا يجود بها الزمن مرةً أخرى. فعقدتُ العزم على مغازلتها. اقتربتُ منها وأنا مسلّح بجسارة المتهوّرين. وبصوتٍ خفيضٍ قلت لها:

- لقد مضى على وجودي في هذه الدنيا ما يقارب الثلاثة والعشرين عاماً. صدقاً، لم يسبق لي أن صادفتُ جمالاً كهذا الجمال. تُرى، كم إلهٍ اشترك في تكوينك أيتها الملاك؟!

اتّسعتْ بسمتُها دون أن تجيب بكلمة واحدة. واكتفت بأن رمقتني بنظرات متباعدة. ما شجّعني على المضيّ قُدُماً في مغازلتها. وبدأتُ أنبشُ في مخزون ذاكرتي عن أعذب العبارات التي من شأنها استمالتها، وأسكبها على مسمعها بمنتهى الرقة. إلى أن توقّفتْ فجأةً، واستدارت صوبي بوجهٍ آيةٍ في الإشراق والجاذبية. وألقت عليَّ نظرةً باسمةً جمعت بين الانتقاد والدلال وتكلّمتْ بلكنةٍ غريبة:

- أعتذر منك، فأنا أجنبية من هنغاريا، وما زلتُ حديثة العهد في تعلّم اللغة العربية. لذلك، فإن الكثير من كلماتك لم أفهمْ معناها. ولو أنني أدركتُ فحواها.

عاصفة من العواطف الجياشة اجتاحتني. وبرقتْ أساريري لهذه المفاجأة المدهشة. وشعرتُ أنني قد أحظى بصداقتها. وهذا حلم أغلب الشبّان بالارتباط بفتاة أجنبية في تلك المرحلة. قلتُ لها وأنا في بحرٍ من الغبطة:

- يسعدني أن أدعوكِ إلى كافتيريا لنشرب فنجان قهوة ونتعارف، إن كان وقتك يسمح آنستي.

أجابت بصوتها الرخيم وبكلماتٍ متكسّرة:

- أنا لا أشرب القهوة. أنا أُحِبّ الشاي.

فقلتُ بحماس خلقته نشوة الظفر، وبصوتٍ يركض فيه الفرح، وأنا أكاد لا أصدّق استجابتها السريعة:

- وأنا مثلك أُحِبّ الشاي.

واستأنفتُ السير إلى جانبها ونحن نتحدث، مستوضحاً منها عن سبب قدومها إلى سورية. فأجابت بعبارات غير مترابطة، وبكلمات تختلط فيها الأخطاء اللغوية، وبالكاد فهمت منها:

- كما تعلم، فإن علاقات بلَدَينا جيدة جداً، فكلاهما يعتمدان النهج الاشتراكي. وقد جئتُ لدراسة الأدب العربي، بموجب اتفاقية التعاون المشتركة في المجال العلمي والثقافي. وأنا حالياً أتعلّم في معهد «دار السلام»، المبادئ الأولية للّغة العربية.

كدتُ أعترض على جملتها التي ذكرت فيها بأن سورية تعتمد النهج الاشتراكي، إلّا أنني آثرتُ تجاوز أيّ حالة خلاف معها. وأبديتُ لها استعدادي للوقوف إلى جانبها، ومساعدتها في تعلّم اللغة العربية على أصولها وبأسرع ما يمكن. وتابعتُ:

- أنا في غاية السرور لوجودك في بلدك الثاني. هل يمكنني من فضلك، التعرّف على اسمك؟

- بيروشكا. وأنت؟

- ضياء.

- دياء؟

- نعم، دياء.

وحيث أنني ولأوّل مرّة في حياتي أخاطب فتاةً أجنبية، وأتعامل مع اسم أجنبي، فقد كنت ألفظه خطأً في كل مرّة. وهي تضحك وتصحّح لي. إلى أن وصلنا إلى كافتيريا «المرج الأخضر» في شارع الصالحيّة.

لم يكن في الصالة سوانا. اخترنا طاولة تطلُّ على الشارع الشهير، وطلبتُ من النادل كأسين من الشاي. جلسنا صامتين للوهلة الأولى، نتبادل النظرات الودّية. كنت أشعر بغلالة من النور تحيط بي كلما تمعّنتُ بوجهها البديع. لحظات ويأتي الشاي مع صحن بيتيفور مشكّل. وبينما كنت أتلذّذ بقطع البرازق، وأنا أرنو إلى شفتيها المذهلتين وهما يتجمّعان على طرف الفنجان لترشفا منه، وإلى لسانها الزهري الذي يتبدَّى كلما ضحكت، وإذ ببضع حبّات سمسم تعلق في حلقي. وانتابتني موجةٌ من السُّعال. وشعرتُ بالاختناق بعد أن دمعت واحمرَّت عيناي. فهتفتْ بقلق وقد أخافتها حالتي:

- دياء، هل أنت بخير؟ اِشربْ ماء، اِشرب.

شربت كأسين من الماء، لكنني لم أستفدْ. فما كان منها إلّا أن نهضت عن كرسيّها واستدارت خلفي وطَفِقَت تدقُّ أعلى ظهري بقبضة يدها. ومع كلّ دقَّة، كانت السعادة تتكدَّس في أعماقي حتى هدأتُ. شكرتها بصوتٍ مبحوح. وبعد أن عادت وجلست واطمأنّتْ، أرادت استثمار الجلسة كدرسٍ خصوصي. وأخذت تمطرني بالأسئلة عن أسماء أعضاء جسم الإنسان باللغة العربية وهي تشير إليها؛ بدءاً من شعر الرأس، نزولاً إلى القدمين. فتسألني والبسمة لا تفارق وجهها: «ما اسم هذا؟ وهذه؟». وعند كلّ إجابة، تكرّر الاسم ورائي مرّتين، وهي تهزُّ برأسها على أنها حفظته. وقد تعمّدتْ تجاهل السؤال عن الأماكن الحسّاسة حياءً منها. على الرغم من تَوْقي اختصاراً للزمن، وكسراً للحواجز التي أردتُ انهيارها من أوّل لقاء، أن تتطرّق إلى تلك الأعضاء.

لم يدُم لقاؤنا سوى نصف ساعة. ثم اعتذرتْ بأن عليها المغادرة للمبيت في المدينة الجامعية. وأفهمتني حرصها الشديد على التقيّد بمواعيد الالتحاق بالسكن الجامعي.

عُدنا أدراجنا بذات الطريق الذي سلكناه. وأنا فخور برفقتي لهذه الفتاة الباهرة في كل شيء. متمنّياً في سرّي أن يرانا كل من يعرفني وأنا إلى جوارها. وخاصةً إذا ما قبلت أن تتأبّط ذراعي، لأغدوَ أسعد شابّ في العالم.

لدى وصولنا إلى جسر فيكتوريا حيث ينتشر عددٌ من المصوّرين، طلبتُ منها برجاء أن نأخذَ معاً صورة تذكارية، لأتباهى بها بين زملائي وأصدقائي. لكنها رفضت بلباقة. ثم وقفت وثغرها يضيء ببسمةٍ آسرة، ومدَّت يدها مصافحةً وهي تقول:

- أنا سعيدة بالتعرّف عليك. وقد نلتقي ثانيةً.

قلت لها ملهوفاً بعينين تنطقان بالرجاء والتوسّل، كمن يشعر بدنوﱢ فقده لكنزٍ عظيم، وبصوتٍ حاولتُ جاهداً إخفاء ارتجافه:

- بل سنلتقي بالتأكيد. فأنا سأزورك في معهد دار السلام!

أجابت بعبارة قاصمة للقلب، وكأنها أضمرت بما يشبه التصميم والحسم، ألّا تراني مرةً أخرى:

- لا أرجوك. اتركها للصدف.

أهدتني ابتسامة لطيفة أخيرة تعبّر عن امتنانها وانصرفتْ. وقفتُ على الرصيف جامداً كتمثال وأنا أراقبها وهي تبتعد. حاولتُ الهرْولة خلفها، لكن الكآبة كبّلت ساقيَّ بأثقالٍ فولاذية. رفعتُ راحتي التي صافحَتْها إلى فمي، وطبعتُ عليها قُبلةً أودعتُها كل ما يعتلج في صدري من وجدٍ وهيام. وشرعتُ ألمس موقع ضرباتها العلاجية على ظهري. شعرتُ على إثرها بنشوةٍ صوفيّةٍ تغسلني. تحرّكتُ من مكاني باتجاه فندق سمير أميس شارداً. وإذ بعاصفة من أبواق السيارات تنبح في وجهي وأنا أجتاز الطريق، فالضوء أخضر وأنا أعطّل المرور. انتبهتُ متيقّظاً، وأسرعت بالانتقال إلى الرصيف المقابل.

عامٌ كاملٌ من عذابات الغرام، وأنا في كل مرّة أبيت فيها خارج الثكنة، أهرع إلى الشارع الذي التقيتها فيه بذات التوقيت. معانقاً آخر أنفاس الأمل. ملتهماً وجوه الصبايا واحدةً واحدة بحثاً عنها. إلى أن أصلَ إلى الكافتيريا التي جمعتنا معاً، وأنا أتضرّع في داخلي عساني أعثر على بيروشكا التي صارت هاجسي، وطيفها لا يبرح وجداني، ولكن دونما جدوى. أذهب إلى معهد دار السلام، فيكون الجواب إن دوام الطلاب فقط بالفترة الصباحية. أواسي نفسي وأقول: «لا يمكن أن يبقى الدوام هكذا، من المؤكد أنهم سيغيّرونه في قادمات الأيام ويصبح في الفترة المسائية». ولم يتسنَّ لي بسبب خدمتي العسكرية، زيارة المعهد خلال الدوام الصباحي ولا مرّة. فأعود إلى الثكنة خائباً وقد سقطت آمالي جثة هامدة. وألوذ في خيمتي، مستلقياً على السرير، أحلم بالمعجزات. بقدرٍ شهمٍ يرأف بحالتي ويجمعني مع من أحببت.

وبقيتْ بيروشكا ذكرى بعيدة من سعادةٍ عابرة. ومضةً أستمتع بضيائها في أوقات تخيّل الأيام الحلوة التي ستجمعنا يوماً، والتي لم أُحقّق منها شيئاً.

|

|

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

.. انفجار بمقر للحشد في قاعدة كالسو العسكرية شمال محافظة بابل ج

.. وسائل إعلام عراقية: انفجار قوي يهزّ قاعدة كالسو في بابل وسط

.. رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل: قصف مواقع الحشد كان

.. انفجار ضخم بقاعدة عسكرية تابعة للحشد الشعبي في العراق

.. مقتل شخص وجرح آخرين جراء قصف استهدف موقعا لقوات الحشد الشعبي